知的財産権とは?種類や重要性、取得手続き、適切な保護・管理の方法を解説

(更新日:2025年12月26日)

目次[非表示]

- 1.知的財産権とは?

- 1.1.知的財産権の定義

- 1.2.知的財産基本法とは?

- 1.3.知的財産権の歴史

- 2.知的財産権の主な種類

- 2.1.知的財産権の種類

- 2.1.1.知的創造物についての権利

- 2.1.2.営業上の標識についての権利

- 2.2.産業財産権とは?

- 2.3.絶対的独占権と相対的独占権

- 3.知的財産権や知的財産戦略の重要性

- 4.知的財産権を取得する主なメリット

- 4.1.知的財産権取得のメリット ①独占

- 4.2.知的財産権取得のメリット ②連携

- 4.3.知的財産権取得のメリット ③信用

- 5.知的財産権の取得方法

- 5.1.特許権の取得手続き

- 5.2.商標権の取得手続き

- 5.3.著作権の取得手続き

- 5.4.実用新案権の取得手続き

- 5.5.意匠権の取得手続き

- 6.知的財産権の保護と管理

- 6.1.知的財産権の保護

- 6.1.1.知的財産権の侵害防止策

- 6.1.2.知的財産権の侵害に対する法的措置

- 6.2.知的財産権の管理

- 6.2.1.知的財産権の管理ツールの利用

- 6.2.2.知的財産権のライセンスの戦略的活用

- 6.2.3.知的財産権の価値評価方法

- 7.知的財産権に関する国際的な動向

- 7.1.国際的な知的財産権の保護制度

- 7.2.世界各国の知的財産権の取り組み

- 7.3.知的財産権に関する国際協力

- 8.知的財産権とインターネット

- 8.1.デジタルコンテンツと知的財産権

- 8.2.インターネットでの知的財産権の保護

- 8.3.オンラインの著作権侵害とその対策

- 9.知的財産権と生成AI

- 9.1.著作権の問題

- 9.2.知的財産権の侵害リスク

- 9.3.透明性と説明責任

- 9.4.経済的影響

- 9.5.生成AIによる著作権侵害の対策

- 10.まとめ

自社製品の独自のデザインや、ブランドの名称、保有する独自の技術などは「知的財産(知財)」に該当し、法律による保護対象となります。企業がこれらの知的財産を適切に保護し、ビジネスで最大限に活用するためには、知的財産権制度への深い理解が不可欠です。

昨今、ビジネスのグローバル化が加速し、海外での模倣品対策が急務となる一方、国内では生成AIによるコンテンツの無断学習や盗用リスクが新たな課題として浮上するなど、知的財産を取り巻く環境は大きく変化しています。これからの時代を勝ち抜くためには、自社の強みを守り、育てる「知財戦略」の重要性がますます高まっています。

この記事では、知的財産権の基礎知識から、ビジネスにおける重要性、取得するメリット、具体的な手続き、そして最新の動向までを網羅的に解説します。社内に知的財産部や法務部がなく、権利保護のノウハウが不足している企業様のために、弁護士・弁理士のスケール体制を持つ企業法務アウトソース・サービス ALSP(代替法務サービス事業者)もご紹介しますので、ご担当者様はぜひ参考にしてください。

知的財産権とは?

初めに、知的財産権の定義や関連する法律などの基本的な情報をご紹介します。企業の競争力の源泉となる知的財産を守り、活用するための第一歩として、企業の担当者の方は改めてその本質を確認しましょう。

知的財産権の定義

知的財産権とは、人間の知的な努力と創造から生まれる成果物(発明、デザイン、著作物など)や、事業活動における信用(ブランド、商号など)を保護するために、法律によって一定期間、独占的な権利を与えたものです。

国内では2002年に制定された「知的財産基本法」において、「知的財産」および「知的財産権」の用語が以下のように定義されています。

(定義)第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

【引用】「知的財産基本法」(e-Gov 法令検索)

知的財産基本法とは?

知的財産基本法とは、日本の産業競争力を強化するため「知的財産立国」を目指すという方針のもと、2002年に制定された法律です。この法律は、知的財産の創造、保護、そして活用を促進するための国の基本的な考え方や施策の方向性を定めています。

一方で、個別の知的財産を具体的に保護するための法律も存在します。代表的なものに、特許権に関する「特許法」、実用新案権に関する「実用新案法」、意匠権に関する「意匠法」、著作権に関する「著作権法」などがあります。これらの個別の法律を総称して「知的財産法」と呼ぶこともあります。

知的財産権の歴史

知的財産権の概念は、社会や技術の進歩とともに発展してきた長い歴史があります。世界で最初の特許制度は、ルネサンス期の15世紀、ガラス工芸などで繁栄したベニス(現在のイタリア・ヴェネツィア)で導入されたといわれています。これは、革新的な発明を奨励し、産業の発展を促すために考案された制度でした。

その後、18世紀にイギリスで産業革命が起こると、新たな技術や発明が次々と生まれ、それらを保護する知的財産権の重要性はさらに高まりました。同様に、活版印刷技術の普及に伴い、文学や音楽などの作品を海賊版から守るために著作権も発展しました。現代においては、デジタル技術やインターネットの進化に伴い、その保護範囲はソフトウェアや遺伝子工学など、新たな領域へとさらに広がり続けています。

知的財産権の主な種類

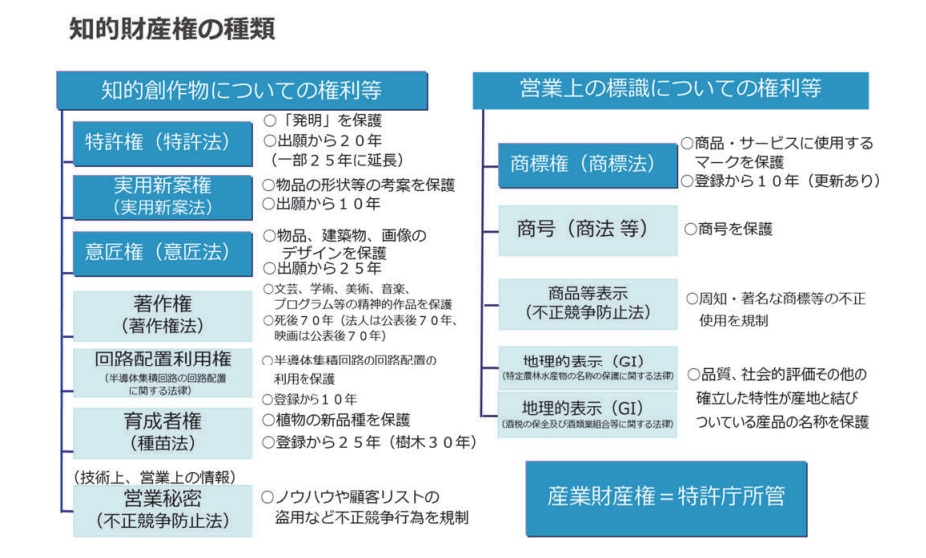

知的財産権は、その性質によって大きく「知的創造物についての権利」と「営業上の標識についての権利」の2つに分けられます。ここでは、それぞれの権利の具体的な種類について、分かりやすく解説します。

知的財産権の種類

知的創造物についての権利

「知的創造物についての権利」とは、発明やデザイン、著作物といった、人間の創造的な活動によって生み出されたものを保護し、創作者の意欲を促進することを目的とした権利です。主に以下の種類があります。

知的財産権の種類 | 関連する法律 |

特許権 | 特許法 |

実用新案権 | 実用新案法 |

意匠権 | 意匠法 |

著作権 | 著作権法 |

回路配置利用権 | 半導体集積回路の回路配置に関する法律 |

育成者権 | 種苗法 |

営業秘密 | 不正競争防止法 |

営業上の標識についての権利

「営業上の標識についての権利」とは、商品やサービスのマーク(ブランドロゴ)、会社名など、事業者の営業活動における信用を維持することを目的とした権利です。主に以下の種類があります。

知的財産権の種類 | 関連する法律 |

商標権 | 商標法 |

商号 | 商法 |

商品等表示 | 不正競争防止法 |

地理的表示(GI)農林水産物 | 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 |

地理的表示(GI)酒類 | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 |

【出典】経済産業省 特許庁「産業財産権について」

産業財産権とは?

産業財産権(Industrial Property Rights)とは、知的財産権のうち、特に産業の発展に貢献する「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」の4つの権利を指します。これらの権利は特許庁が所管しており、権利を得るためには特許庁への出願・登録手続きが必要です。

絶対的独占権と相対的独占権

知的財産権は、その権利の効力の強さから「絶対的独占権」と「相対的独占権」に分類できます。

絶対的独占権

絶対的独占権とは、権利者だけが排他的に行使できる非常に強力な権利です。たとえ第三者が偶然、独自に同じものを創作・発明したとしても、その第三者は権利者の許可なく使用することはできません。知的財産権の中でも、特許庁への登録によって発生する「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」「育成者権」などがこれに該当します。

相対的独占権

相対的独占権とは、他人の創作物を模倣した場合など、特定の相手に対してのみ独占的に主張できる権利です。そのため、他人の作品を知らずに、偶然まったく同じものを独自に創作した場合には、権利侵害とはなりません。創作した時点で自動的に発生する「著作権」のほか、「回路配置利用権」「商号」「不正競争防止法上の利益」などが該当します。

知的財産権や知的財産戦略の重要性

知的財産権は、現代のビジネスや個人の創造活動において、その価値を守り育てるための基盤となる仕組みです。なぜ今、知的財産権やそれを利活用する「知財戦略」が重要視されているのかその理由を解説します。政府が主体となっている知的財産推進計画などもあり今後は国内産業も変化していくと思われます。

【参考】知的財産推進計画-知的財産の創造・保護及び利活用に関する施策を政府が集中的かつ計画的に推進し、日本の国際競争力や産業力の強化を図るための基本方針(首相官邸)

ビジネスにおける知的財産権や知的財産戦略の役割

ビジネスの成長と競争力を維持する上で、知的財産権とその戦略的な活用は欠かせません。例えば、独自技術を保護する特許権や、ブランドイメージを守る商標権は、他社による模倣や不当な便乗を防ぐ強力な防波堤となります。これにより、企業は安心して研究開発やマーケティングに投資し、自社の強みを着実に育てることが可能です。

さらに、知的財産権は、単なる「守り」のツールにとどまらず、ビジネスモデルの多様化を実現する「攻め」の武器にもなります。例えば、自社の知的財産を他社にライセンス提供することで新たな収益源を確保したり、他社の持つ権利と組み合わせる(クロスライセンス)ことで、単独ではなし得ない革新的な製品やサービスを生み出したりできます。このように、知的財産を経営戦略の中核に据えることで、新たな市場の開拓や持続可能な成長が期待できるのです。

個人にとっての知的財産権や知的財産戦略の価値

芸術家、作家、デザイナーのような個人のクリエイターにとって、知的財産権は自己表現と創造の自由を守る生命線です。著作権によって、自分の作品が第三者によって無断で盗用・改変されることを防ぎ、安心して創作活動に専念できます。さらに、生み出した作品から正当な対価を得ることで収入が安定し、それが次の創造への意欲につながるという好循環が生まれます。

また、教育・研究分野における研究者や発明家にとっても、知的財産権は極めて重要です。長年の努力の末に得られた発見や研究成果が特許権などによって正当に評価され、適切な報酬を得られる仕組みがあるからこそ、学問や技術の進歩が加速します。個人の知的な貢献が社会全体の知識基盤を強化し、豊かな未来を創造していくのです。

経済安全保障における知的財産権や知的財産戦略の役割

経済安全保障推進法では、国益や国家安全を損なう恐れが大きい機微なIP(知的財産)の発明について、特許庁と内閣府による審査を経て『保全指定』を行うことで、通常の特許プロセスで行われる発明内容の公開を例外的に留保し、情報の開示・流出や外国への出願を制限する必要があります。

国家の存立に関わるような基幹インフラ技術や、他国に流出することで日本の産業競争力が致命的に損なわれ、結果として安全保障上の脅威を招くようなケースがこれにあたります。今まで余り気にされていなかったビジネス・学術や個人の知的財産権においても範囲や用途次第では注意が必要となるでしょう。

【参考】経済安全保障-国産の先端技術・機微技術の流出リスクなどに対応する特許の非公開制度(技術流出防止)等(内閣府)

【参考】経済安全保障推進法に基づく特許出願の非公開制度 手続きフロー図-特許出願を非公開にするかどうかの審査は、特許庁による第一次審査と内閣府による保全審査(第二次審査)の二段階で実施(特許庁)

知的財産権を取得する主なメリット

知的財産権を取得することには、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、ビジネス上の利点を「独占」「連携」「信用」という3つのキーワードから分かりやすく解説します。

知的財産権取得のメリット ①独占

知的財産権を取得する最大のメリットは、その知的財産を一定期間、独占的に使用できる点です。これにより、他社による模倣品や類似サービスの出現を防ぎ、市場での優位性を確保できます。万が一、権利を侵害された場合には、侵害行為の差止請求や損害賠償請求といった法的措置を取ることができ、自社の技術やブランドの価値を強力に守ることが可能です。

知的財産権取得のメリット ②連携

自社が取得した知的財産権は、他者との連携を通じて、さらなるビジネスチャンスを生み出す起点となります。例えば、自社の特許技術を他社に使用許諾(ライセンス)してライセンス収入を得たり、互いの持つ特許を相互に利用し合うクロスライセンス契約を結んで技術開発を加速させたりすることが可能です。知的財産は、事業提携やM&Aの場面においても、企業の価値を測る重要な交渉材料となります。

知的財産権取得のメリット ③信用

知的財産権の取得は、自社の技術力やブランド価値を客観的に証明するものであり、企業の社会的信用力を大きく向上させます。特許庁という国の機関による審査を経て登録されるため、取引先や顧客に対して安心感を与えることができます。また、金融機関からの融資審査や、投資家からの資金調達の際にも、保有する知的財産権は企業の将来性や競争力を示す有力なアピール材料となり、有利な条件を引き出しやすくなります。

知的財産権の取得方法

それでは、これらの知的財産権はどのようにして取得すればよいのでしょうか。ここでは、主要な権利ごとに、その取得方法の概要をご紹介します。

特許権の取得手続き

発明を保護する特許権を取得するには、特許庁への特許出願が必要です。出願後、書類の形式をチェックする「方式審査」を経て、出願から3年以内に「出願審査請求」を行うことで、発明の内容が特許に値するかを審査する「実体審査」に進みます。審査をクリアすると特許査定が通知され、設定登録料を納付することで特許権が発生します。

商標権の取得手続き

商品やサービスの名称・ロゴを保護する商標権は、特許庁へ商標登録出願を行うことから始まります。その後、「方式審査」と、登録要件を満たしているかを確認する「実体審査」が行われます。審査を通過して登録査定を受けたら、登録料を納付します。これにより設定登録が行われ、正式に商標権が発生します。

商標登録の出願プロセス完全ガイド!侵害対策や失敗を避ける方法は?

著作権の取得手続き

小説や音楽、イラストなどの著作物を保護する著作権は、作品を創作した時点で自動的に発生します(無方式主義)。そのため、特許権や商標権のように、権利を取得するための登録手続きは原則として不要です。ただし、誰が著作者であるか、いつ創作されたかなどを公的に証明するための登録制度が文化庁に用意されており、権利関係を明確にしたい場合に利用できます。

実用新案権の取得手続き

物品の形状などに関する考案(小発明)を保護する実用新案権は、特許庁への実用新案登録出願によって取得します。実体審査が行われない「無審査登録主義」が採用されているため、方式審査と基礎的要件の審査をクリアすれば、比較的早期に設定登録され、権利が発生します。ただし、権利を行使する際には、その有効性について特許庁の判断(実用新案技術評価書)を提示することが一般的です。

意匠権の取得手続き

製品のデザインを保護する意匠権を取得するには、特許庁への意匠登録出願が必要です。出願後、「方式審査」と、新規性や創作性などを審査する「実体審査」が行われます。審査を通過して登録査定を受け、登録料を納付すると、設定登録が行われ、正式に意匠権が発生します。

知的財産権の保護と管理

ビジネスシーンでは、他社の著作物の無断利用や、特許技術の無許可使用といった知的財産権の侵害事例が後を絶ちません。知的財産権の侵害は、時に企業の存続を揺るがすほどの甚大な影響を与えかねません。ここでは、自社の権利を守り、適切に管理するための具体的な方法を解説します。

知的財産権の保護

知的財産権の侵害防止策

第三者による知的財産権の侵害を防ぐ基本は、自社の知的財産を洗い出し、必要に応じて権利登録手続きを速やかに行うことです。その際は、他社の権利を侵害していないかを確認する先行技術・商標調査が不可欠です。また、外部からの侵害だけでなく、従業員による意図しない情報漏洩や権利侵害を防ぐ社内体制の構築も極めて重要です。従業員向けに知的財産権に関する研修を定期的に実施する、入退社時に秘密保持契約(NDA)を締結する、職務発明規程を整備するなど、社内ルールの徹底を図りましょう。

知的財産権の侵害に対する法的措置

万が一、知的財産権を侵害された場合、いくつかの法的措置が考えられます。代表的なものとして、民事上の措置である侵害行為の差止請求や、被った損害に対する損害賠償請求があります。また、特許法や著作権法には罰則規定が設けられており、悪質なケースでは刑事告訴に至ることもあります。裁判手続きだけでなく、当事者間の話し合いによる和解交渉も有効な選択肢です。どの手段が最適かは状況によって異なるため、弁護士や弁理士などの専門家に相談し、最善の対応策を検討することが重要です。

知的財産権の管理

知的財産権の管理ツールの利用

複数の知的財産権を保有する場合、それぞれの権利の存続期間や更新期限を正確に管理することが不可欠です。こうした管理業務を効率化するために、専用の管理ツールやシステムの利用がおすすめです。ツールを活用すれば、更新期限の徒過による権利失効といった致命的なミスを防げるほか、侵害の監視も効率的に行えます。近年はリーガルテックの普及でクラウド型の知的財産権管理サービスも増えており、部署間での情報共有やリモートワークにも柔軟に対応できます。

関連記事:リーガルテックとは?市場規模とサービスの種類、導入時のポイント

知的財産権のライセンスの戦略的活用

知的財産権は、ライセンス戦略を駆使することで、企業の収益向上や競争優位性の確立に大きく貢献します。自社では使用していない特許技術を他社にライセンスアウトし、安定的なライセンス収入を得る。あるいは、自社のブランドを他社の製品に使用許可し、ブランドの認知度向上とロイヤリティ収入を両立させるなど、様々な活用法が考えられます。自社の事業戦略と連動させ、知的財産ポートフォリオを最適化していく視点が求められます。

知的財産権の価値評価方法

M&Aや資金調達、ライセンス交渉などの場面では、知的財産権の経済的な価値を客観的に評価する必要があります。その評価方法には、主に以下の3つのアプローチがあります。

マーケット・アプローチ:市場で類似の知的財産権が取引された際の価格を基準に評価する方法。

コスト・アプローチ:その知的財産権を開発・取得するためにかかった費用を基準に評価する方法。

インカム・アプローチ:その知的財産権が将来生み出すであろう収益(キャッシュフロー)を予測し、現在価値に割り引いて評価する方法。

知的財産権に関する国際的な動向

グローバルに事業を展開する上で、各国の知的財産制度を理解し、国際的な枠組みを活用することは不可欠です。ここでは、世界における知的財産保護の潮流と、企業が取るべき対応について解説します。

国際的な知的財産権の保護制度

世界各国は独自の知的財産法を持っていますが、国境を越えたビジネスが当たり前になる中で、国際的に統一されたルールや手続きの必要性が高まっています。その中心的な役割を担っているのが「世界知的所有権機関(WIPO)」です。WIPOが管轄する「特許協力条約(PCT)」や「マドリッド協定議定書」といった国際的な条約を利用することで、一度の手続きで複数の国に特許や商標の出願が可能となり、多国籍企業や輸出業者の負担が大幅に軽減されています。

世界各国の知的財産権の取り組み

世界各国は、自国の産業競争力を高めるため、知的財産権の保護強化に力を入れています。日本では、迅速で質の高い審査を目指す特許庁の取り組みが知られています。アメリカでは、知的財産権の侵害に対して巨額の損害賠償が命じられるなど、厳格な法執行が特徴です。近年、経済成長が著しい中国においても、これまで課題とされてきた知的財産権保護が急速に進展し、法改正や専門裁判所の設置が進んでいます。また、ヨーロッパ連合(EU)では、単一の権利で加盟国全体をカバーできる制度を導入するなど、域内での調和を図る動きが進んでいます。

知的財産権に関する国際協力

模倣品・海賊版の流通やサイバー空間での権利侵害など、国境を越える知的財産問題に対処するためには、国際的な協力が不可欠です。「世界知的所有権機関(WIPO)」や「世界貿易機関(WTO)」といった国際機関が中心となり、各国間での情報共有や法制度の調和に向けた議論が行われています。これにより、各国の保護基準のばらつきをなくし、侵害行為に対して迅速かつ効果的に対処できる体制の構築が進められています。各国が連携することで、知的財産が公正に保護・活用される国際的なビジネス環境の向上が目指されているのです。

知的財産権とインターネット

インターネットの普及は、デジタルコンテンツの流通を飛躍的に便利にした一方、著作権侵害などの問題を深刻化させました。オンラインの世界で自社の知的財産権をどのように保護すべきか、その要点を確認しましょう。

デジタルコンテンツと知的財産権

映画、音楽、電子書籍、ソフトウェアといったデジタルコンテンツは、そのほとんどが著作権法などの知的財産権で保護されています。これらの権利は、コンテンツを創作したクリエイターや製作会社に帰属します。しかし、デジタルデータは劣化なく簡単に複製できる性質を持つため、インターネットを通じて違法コピーや不正アップロードが後を絶たないのが現状です。権利者の利益を守り、文化の発展を維持するためにも、法整備と技術的対策の両面からのアプローチが求められています。

インターネットでの知的財産権の保護

インターネット上で知的財産権を保護するためには、多様な技術的・法的手段を組み合わせることが有効です。例えば、電子透かしやデジタル署名といった技術を用いてコンテンツの制作者や正規のコピーであることを証明したり、暗号化技術によって不正なアクセスや複製を困難にしたりする方法があります。また、自社の著作権や商標権を侵害しているウェブサイトやSNS投稿を発見した場合、プロバイダやプラットフォーム事業者に対して削除要請を行うといった法的措置も重要な対策となります。

オンラインの著作権侵害とその対策

オンラインでの著作権侵害、特に不正ダウンロードや違法ストリーミング(海賊版サイト)は、クリエイターやコンテンツ産業の収益基盤を揺るがす深刻な問題です。こうした問題に対処するためには、侵害者に警告を発し、損害賠償を求めるといった毅然とした法的措置が不可欠です。技術的な対策としては、特定のユーザーからのアクセスを制限したり、コンテンツ自体にコピーガード技術(デジタル著作権管理:DRM)を組み込んだりする方法も有効です。利用者一人ひとりの意識向上を促す啓蒙活動と合わせ、多角的な対策を講じることが、オンラインでの著作権侵害を抑制する鍵となります。

知的財産権と生成AI

生成AIの急速な普及は、コンテンツ制作のあり方を一変させる可能性を秘める一方で、知的財産権に関する新たな法的課題を浮き彫りにしました。ここでは、生成AIをめぐる問題点と、企業が取るべき対策について考えます。政府が主体で旗振りを行っている「AI基本計画(人工知能基本計画)」や知的財産戦略本部「クールジャパン戦略」でも生成AIによる知的財産保護の取組みや、AIエコシステムの構築へ向けたガイドライン等の整備などが議論されており今後注視されていく課題でもあります。

【参考】クールジャパン戦略-生成AI時代の知的財産保護の取組みや、日本の文化・ブランド・コンテンツ産業(IP)の海外進出を促進する国家戦略(内閣府)

著作権の問題

生成AIが既存の著作物(文章、画像、音楽など)を学習データとして利用し、新たなコンテンツを生成する際、「生成物の著作権は誰に帰属するのか」という根本的な問題が生じます。現在の日本の著作権法では、AI自体は権利の主体とはなれず、「思想又は感情を創作的に表現した」人間に著作権が認められます。そのため、AIの利用者がどの程度、創作的に関与したかによって、著作権の有無や帰属が判断されることになりますが、その基準は未だ明確ではありません。

知的財産権の侵害リスク

生成AIがインターネット上の膨大なデータを学習する過程で、著作権で保護された作品を無断で利用している可能性があります。これにより、AIの利用者が意図せずとも、既存の作品と酷似したコンテンツを生成してしまい、著作権や意匠権の侵害につながるリスクが懸念されます。特に、特定の作家やキャラクターの画風を模倣する「画像生成AI」をめぐっては、多くの議論が巻き起こっています。

透明性と説明責任

生成AIの内部的な処理はブラックボックス化していることが多く、生成物がどのようなデータに基づいて作られたのかを外部から完全に把握することは困難です。このため、生成されたコンテンツが他者の知的財産権を侵害しているか否かを判断することが難しく、万が一トラブルが発生した場合に誰が責任を負うのかという説明責任の問題が生じます。

経済的影響

生成AIの能力が向上することで、人間のクリエイターの仕事が代替される可能性が指摘されています。これにより、知的財産権を収入の糧としてきたクリエイターの経済的基盤が脅かされ、長期的には文化的な創造活動の停滞を招くのではないかという懸念も示されています。

生成AIによる著作権侵害の対策

これらの複雑な問題に対し、文化庁をはじめとする政府機関での議論や、新たな法的枠組みの構築が世界中で急ピッチで進められています。現状、企業が生成AIを利用する際は、利用規約を熟読し、学習データに著作権侵害の懸念がないかを確認するとともに、生成物が他者の権利を侵害していないか慎重にチェックする必要があります。技術の進化が法整備を常に先行するこの分野では、最新の動向を常に注視し、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることが不可欠です。弁護士・弁理士やALSP(代替法務サービス事業者)のような専門家のサポート体制を整えておくことが、予期せぬリスクを回避する上で望ましいでしょう。

まとめ

本記事では、知的財産権の定義から種類、取得方法、そして生成AIといった現代的な課題までを網羅的に解説しました。自社の知的財産は、企業の競争力を支える重要な経営資源です。しかし、その保護・活用を強化したくても、「コア業務が多忙で法務に手が回らない」「社内に専門部署や顧問弁護士がおらず、ノウハウが不足している」といった課題を抱える担当者の方も多いのではないでしょうか。

そのような課題を解決する一つの有効な手段が、専門家である弁護士や弁理士の支援を手軽に受けられる、企業法務アウトソース・サービスALSP(代替法務サービス事業者)「クラウドリーガル」の活用です。

「クラウドリーガル」なら、月額11,000円からの低コストで、法律の専門家による高品質な法務アドバイスを受けられます。商標登録をはじめとした知的財産権に関わる複雑な手続きも、経験豊富な弁護士・弁理士のサポートを受けながらオンラインでスムーズに進めることが可能です。法律の専門知識がないご担当者様も、どうぞ安心してお任せください。

企業法務アウトソース・サービスALSP(代替法務サービス事業者)の「クラウドリーガル」では、弁護士や弁理士による知的財産保護に関する法務相談から、商標登録の代行・サポートまでをオンラインで提供しています。その強みは以下の通りです。

ワンストップ対応:知的財産に関する法務相談や、商標調査から特許庁への申請手続きまで、経験豊富な法律の専門家へまとめて依頼することが可能です。

専門家集団による高品質なサービス:多種多彩な弁護士・弁理士・専門士業のスケール体制を完備しており、知的財産権のみならず、様々な法務・労務課題に迅速に対応できます。

オンライン完結の手軽さ:Webシステム(チャット・リモート面談・電話)を通じ、「いつでも」「どこからでも」「気軽に」高度な法務サービスを受けることができます。

総合的な法務サポート:契約書の自動作成・レビュー(リーガルチェック)から法務・労務相談、法令調査(リーガルリサーチ)、社内規程整備、登記変更、表現・広告審査や薬機法チェックまで、専門的な業務を幅広くオンラインで委託できます。

「クラウドリーガル」が貴社の「社内法務」「企業内弁護士」や「顧問弁護士」のような役割を果たし、知的財産戦略の推進を強力にサポートします。知的財産の保護や商標登録・出願は「クラウドリーガル」にぜひお任せください。

AI×弁護士がつくる、日本初の企業法務アウトソース・サービス(ALSP)「クラウドリーガル」

企業法務アウトソース・サービスALSP「クラウドリーガル」(バーチャル法律事務所)と、NXワンビシアーカイブズが提供する電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」や「AI契約管理」「電子帳簿保存」、各種BPOサービス(機密文書保管・電子化スキャン代行・機密文書抹消、契約事務代行)と組み合わせることで、契約・法務領域のDXを最大化し、企業の成長を加速させます。