労働条件通知書と雇用契約書の違いは?役割と目的や主な記載事項

目次[非表示]

- 1.労働条件通知書と雇用契約書の違い

- 1.1.労働条件通知書とは?

- 1.2.雇用契約書とは?

- 1.3.労働条件通知書と雇用契約書の違い

- 2.労働条件通知書と雇用契約書の発行に関する基礎知識

- 3.労働条件通知書や雇用契約書に記載すべき事項

- 3.1.労働条件通知書の記載事項

- 3.1.1.絶対的明示事項

- 3.1.2.相対的明示事項

- 3.1.3.2024年4月1日以降に追加された明示事項

- 3.2.雇用契約書の主な記載事項

- 4.労働条件通知書と雇用契約書に関するよくある質問

- 4.1.労働条件通知書は雇用契約書の代わりになる?

- 4.2.労働条件通知書や雇用契約書には印鑑が必要?

- 4.3.労働条件通知書や雇用契約書はいつ渡す?

- 4.4.労働条件通知書や雇用契約書は電子化できる?

- 4.5.労働条件通知書を交付していないとどうなる?

- 5.まとめ

従業員を雇用する際の契約手続きにおいて、企業側は「労働条件通知書」や「雇用契約書」などの書類を発行します。それぞれの書類は役割や目的にどのような違いがあるのでしょうか。また、業務効率化へ向けて書類を兼用することはできるのでしょうか。

この記事では、「労働条件通知書」と「雇用契約書」の違いや、主な記載事項について解説します。労働契約の手続きを正確に進めるために、人事・労務管理に関する契約業務のご担当者様はぜひ参考にしてみてください。

労働条件通知書と雇用契約書の違い

初めに、「労働条件通知書」と「雇用契約書」の違いを解説します。それぞれの書類の特徴や、異なる点について確認してみましょう。

労働条件通知書とは?

労働条件通知書とは、労働条件を具体的に明記した書類です。「労働基準法」第15条において、労働契約を締結する際に使用者が労働者に対して労働条件を明示することが義務付けられています。

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

【出典】「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」(e-Gov法令検索)

雇用契約書とは?

雇用契約書とは、使用者と労働者の労働契約への合意を証明する書類です。使用者と労働者の双方が合意した上で署名あるいは記名押印を行い、契約を締結します。「民法」第623条において、雇用は以下のように定められています。

(雇用)

第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

【出典】「民法(明治二十九年法律第八十九号)」(e-Gov法令検索)

労働条件通知書と雇用契約書の違い

役割、目的

「労働条件通知書」の目的は、労働者に対して労働条件を提示することです。一方、「雇用契約書」には使用者と労働者が労働条件への合意を確認する目的があります。

法律上の発行義務

「労働条件通知書」は法的に発行が義務づけられています。一方、「雇用契約書」を発行しなくても労働契約そのものは成立しますが、トラブル防止の観点から発行することが一般的です。

関連する法律

「労働条件通知書」に関連する法律として「労働基準法」第15条が挙げられます。「雇用契約書」に関連する法律として「民法」第623条が挙げられます。

記載項目の定め

「労働条件通知書」の記載項目の中には、法的に記載が必須とされる「絶対的明示事項」があります。一方、「雇用契約書」の記載項目は法的に義務づけられていません。

締結および交付の方法

「労働条件通知書」は、使用者から労働者へ通知する書類のため、当事者の署名または記名押印の義務は明確に定められていません。一方、「雇用契約書」は使用者・労働者の双方の合意を証明する必要があることから、署名または記名押印が必要です。

労働条件通知書と雇用契約書の発行に関する基礎知識

ここでは、労働条件通知書と雇用契約書を発行する際の基礎知識を解説します。適切な手続きを行うために、以下のポイントを押さえておきましょう。

法的義務はなくても雇用契約書を発行したほうが良い

たとえ雇用契約書を取り交わさなかったとしても、使用者と労働者が合意した場合は口頭でも労働契約が成立します。ただし、具体的な契約内容やルールを明確にしてトラブルを未然に防ぐためにも、基本的には雇用契約書を発行することが推奨されています。

労働条件通知書と雇用契約書を兼ねる書類を発行できる

ビジネスシーンでは、労働条件通知書と雇用契約書の役割を兼用する形式の「労働条件通知書兼雇用契約書」を発行するケースがあります。両者を兼ねる書類とすることで、労働契約で発生する書類発行業務の効率化を実現できます。

労働条件通知書や雇用契約書に記載すべき事項

ここでは、労働条件通知書と雇用契約書のそれぞれの記載内容をご紹介します。書類のひな形を作成する際は、書面に以下の項目を盛り込むことが一般的です。

労働条件通知書の記載事項

絶対的明示事項

労働条件通知書の「絶対的明示事項」とは、労働契約において書面の交付によって明示する必要がある労働条件のことです。具体的には、以下の事項が挙げられます(ただし「昇給に関する事項」を除きます)。

|

【参考】「労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)」(e-Gov法令検索)

【参考】「採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。」(厚生労働省)

相対的明示事項

労働条件通知書の「相対的明示事項」とは、労働契約において制度を設ける場合に明示する必要がある労働条件のことです。具体的には、以下の事項が挙げられます。

|

【参考】「労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)」(e-Gov法令検索)

【参考】「採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。」(厚生労働省)

2024年4月1日以降に追加された明示事項

2024年4月1日以降は「労働基準法施行規則」の改正にともない新たに明示事項が追加されました。以下の事項は、全ての労働者または有期契約労働者が対象となります。

|

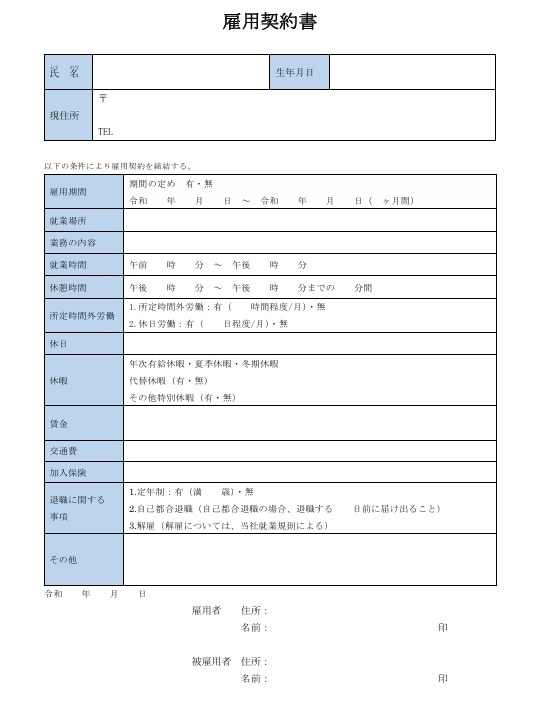

雇用契約書の主な記載事項

雇用契約書の記載事項には、法的な定めはありません。一般的には、契約締結に必要な「日付」「当事者の氏名・住所」「署名・捺印」などの事項のほか、「契約期間」「勤務場所」「業務内容」「賃金の支給」といった具体的な雇用条件が盛り込まれます。

ただし、雇用契約書に記載する雇用条件の中には、前述した労働条件通知書の記載事項と重複する項目が多く含まれています。こうした背景から、労働条件通知書と雇用契約書の両方の役割を持つ「労働条件通知書兼雇用契約書」を作成して手続きを効率化するケースがよく見られます。

労働条件通知書と雇用契約書に関するよくある質問

最後に、労働条件通知書と雇用契約書に関するよくある質問と回答をご紹介します。労働者・使用者間のトラブル防止のために、確認しておきましょう。

労働条件通知書は雇用契約書の代わりになる?

労働条件通知書と雇用契約書はそれぞれ役割が異なります。ただし、「労働条件通知書兼雇用契約書」の形式で発行することによって、一つの書類で労働条件通知書と雇用契約書の役割を兼ねることが可能です。

労働条件通知書や雇用契約書には印鑑が必要?

労働条件通知書の発行では、署名または記名押印の義務は明確に定められていません。一方、雇用契約書の発行では使用者・労働者双方の署名または記名押印が必要です。

労働条件通知書や雇用契約書はいつ渡す?

一般的に、従業員の内定日または入社日のタイミングで労働条件通知書や雇用契約書を渡す企業が多いです。このうち労働条件通知書は、労働契約の締結に際して条件を明示することが法的に定められています。

労働条件通知書や雇用契約書は電子化できる?

労働条件通知書と雇用契約書はいずれも電子化可能です。電子署名に対応した専用の電子契約サービスを活用すれば、従来の紙の文書と同様の証拠力を確保しながら、契約業務を効率化できるというメリットがあります。なお、労働者が紙媒体での交付を希望する場合には紙での交付も必要となる点にご注意ください。

労働条件通知書を交付していないとどうなる?

労働条件通知書は法的に使用者へ発行が義務づけられている書類です。そのため、企業側が交付しない場合は、「労働基準監督署による行政指導の対象となる」「罰則が科される」といったリスクがあります。また、労働者とのトラブルが発生するリスクが高まる点にも注意が必要です。

まとめ

ここまで、「労働条件通知書」と「雇用契約書」の違いや、それぞれの記載事項などを解説しました。労働条件通知書や雇用契約書は電子化可能です。NXワンビシアーカイブズの電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」は、労働契約に必要な契約手続きの電子化に対応しています。電子署名法や電子帳簿保存法に準拠した電子契約を実現し、業務効率化に貢献します。契約業務のご担当者様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。